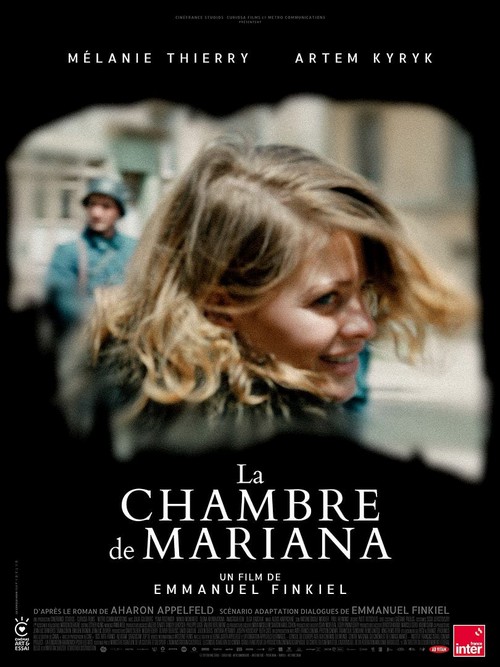

En 1942, dans la petite ville de Czernowitz (Ukraine) occupée par les troupes nazies, Mariana (Mélanie Thierry) recueille Hugo, le jeune garçon de son amie Yulia (Julia Goldberg), contrainte de fuir le ghetto face aux exactions portées aux Juifs. Caché dans un placard de la chambre de la prostituée, Hugo vit dans la peur et les souvenirs, tout en s’attachant à sa protectrice.

Adapté du roman éponyme d’Aharon Appelfeld (Editions de l’Olivier, 2006), le récit d’Emmanuel Finkiel suit, à hauteur d’enfant, les quelques mois de la vie d’Hugo, enfant séparé de sa famille. Pour la maintenir près de lui, le garçon reconstitue ses souvenirs et, dans l’univers de son petit cagibi, y recréé un imaginaire familier. Devant la douceur et la sensibilité de Mariana, Hugo s’ouvre petit à petit à elle, jusqu’à la considérer comme une seconde mère. Lorsque l’enfant rentre dans l’adolescence, son rapport à Mariana évolue.

Si une multitude de thèmes sont évoqués dans cette sublime Chambre de Mariana – le rapport filial, la Shoah par balles, la judéité, l’apprentissage de la sexualité -, le rapport à la mère est certainement le plus beau : c’est Hugo avec sa nouvelle mère de substitution, c’est aussi Mariana avec sa propre mère (qu’on ne voit pas, mais dont elle parle). C’est également une mère, Yulia, avec qui Hugo maintien un lien imaginaire.

Emmanuel Finkiel, dont on avait apprécié La Douleur (2018) déjà avec Mélanie Thierry, propose un huis clos magnifique où les événements extérieurs sont regardés depuis les interstices de la cache d’Hugo, dans une maison close. Depuis le début du film – dans les égouts – jusqu’à son final vécu ou imaginé, le cinéaste construit un récit romanesque poignant, qui convoque non seulement les souvenirs mais aussi l’onirisme. L’extraordinaire Mélanie Thierry forme avec Artem Kyryk un duo poignant dans ce film humaniste qui passe des ténèbres à la lumière.

Laisser un commentaire