Il y a cinquante ans, la jeunesse française faisait sa « révolution ». Politisée, impliquée, solidaire, elle voulait penser et vivre une nouvelle société. « Nous voulions changer le monde, mais le monde nous a changés » pourrait aujourd’hui reprendre à leurs comptes les soixante-huitards, comme le faisaient les héros désillusionnés du film de Ettore Scola « Nous nous sommes tant aimés » (1974).

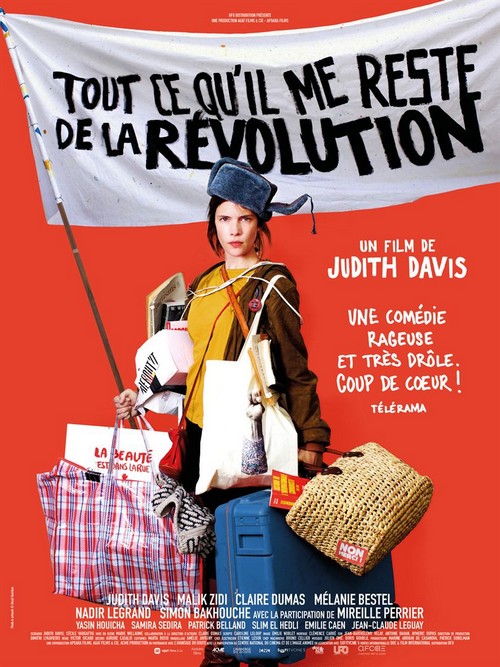

Angèle (Judith Davis) est justement une enfant de ceux qui ont fait 68. Fraîchement mise à la porte par son « patron de gauche », la jeune architecte remet en question les aspirations des anciens soixante-huitards qui, aujourd’hui, sont devenus des petits-bourgeois comme les autres. Comment ont-ils pu mettre de côté leurs utopies dans ce monde globalisé et ultra-libéral? Avec son franc-parler et ses convictions politiques, Angèle créé un groupe de paroles où elle y rencontre notamment Saïd (Malik Zidi). Cette introspection vers les idéaux des ses parents est également l’occasion pour Angèle de renouer avec sa mère (Mireille Perrier), partie du foyer quinze ans auparavant…

« Tout ce qu’il me reste de la révolution » est le premier film en tant que réalisatrice de la comédienne Judith Davis qu’on avait apprécié dans « Je te mangerais » et « Viva la liberta« . Avec sa troupe de théâtre, elle a monté ce film intelligent, drôle et sensible. Ce n’est pas seulement la génération des Trente Glorieuses que son héroïne interroge, c’est aussi notre société actuelle qui oublie le collectif au profit de l’individualisme et se noie dans un consumérisme inquiétant. L’un des personnages, formidablement incarné par Nadir Legrand, est le fruit de cette folie de la course à la performance dont se sont emparées les entreprises. Et qui détruit l’humain.

« Tout ce qu’il me reste de la révolution » est une oeuvre salvatrice et terriblement attachante, comme ses protagonistes, avec à sa tête l’excellente Judith Davis.

Laisser un commentaire