Adresse: 34 boulevard Saint-Michel à Paris (VIe arrondissement)

Nombre de salles: 1

Les mélomanes, cinéphiles et amateurs de bande dessinées connaissent bien le 34 boulevard Saint-Michel: il s’agit de l’emplacement de Gibert, un des magasins parisiens les mieux fournis en DVD, Blu-ray, disques et bandes dessinées. Savent-ils qu’une salle de cinéma y logeait précédemment et durant plus de 50 années?

Le Latin, une salle d’actualités.

A la tête des cinémas L’Auto, ouvert en 1933 sur les Grands boulevards, et Le Balzac (1935) sur les Champs-Elysées, M. Jacques Schpoliansky lance le mercredi 21 septembre 1938 Le Latin, une nouvelle salle de cinéma installée à l’emplacement du restaurant Boulant, en activité depuis plus d’un demi-siècle.

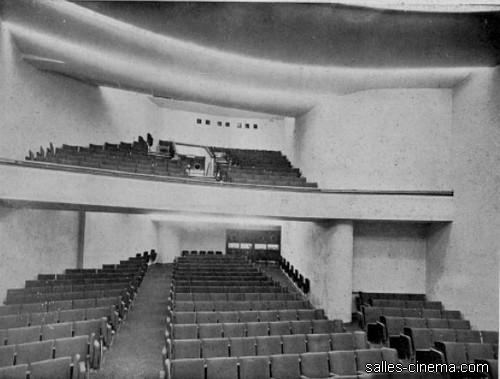

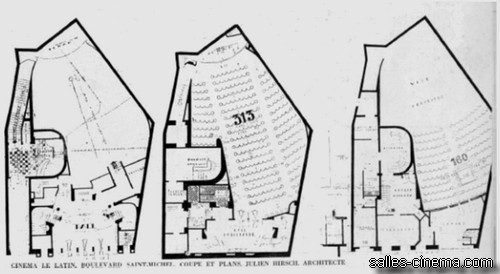

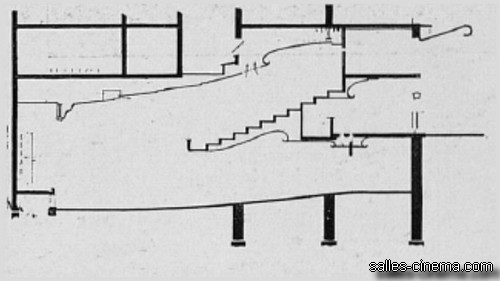

La revue L’Architecture d’aujourd’hui évoque dans son numéro 9 de septembre 1938 les difficultés que représente l’implantation du cinéma de 500 fauteuils dans l’immeuble haussmannien : « Une servitude de hauteur avec les immeubles voisins de 1870, limitait la hauteur du plafond de la salle qui devait rester inscrite dans la toiture de l’ancien restaurant (…) L’architecte était prisonnier d’un gabarit bien étroit. Les reprises en sous-œuvre furent considérables, car il s’agissait de supprimer tous les murs du rez-de-chaussée et au sous-sol de deux immeubles (…) ».

Et de rajouter: « Le balcon est construit en béton armé et ce fut une grande difficulté pour l’entrepreneur car il disposait de très peu de hauteur pour la dalle portant le premier rang de spectateurs (…) Ce balcon pénètre dans le hall de cinéma, ce qui explique le peu de hauteur de la caisse et l’utilité de la grande gorge en staff qui dissimule ainsi le dessous du dernier gradin. L’étude acoustique de la salle montra que ses formes étaient favorables à une bonne audition. Par contre l’architecte apporta un soin tout spécial à l’insonorisation. Il ne fallait pas en effet, que les locataires des immeubles puissent être incommodés par les bruits de toutes natures d’un haut-parleur en fonction de 10 heures à 1 heure du matin (…) »

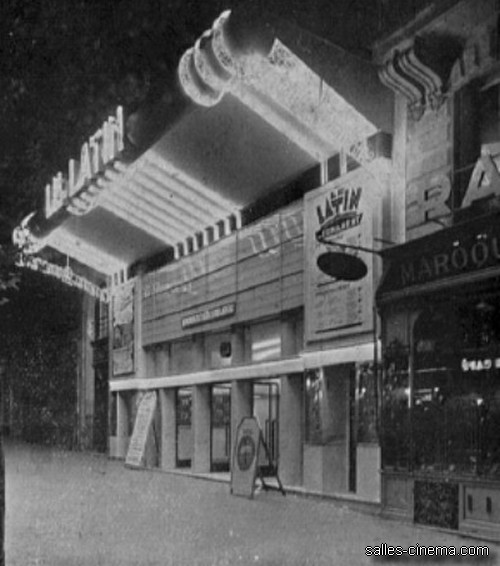

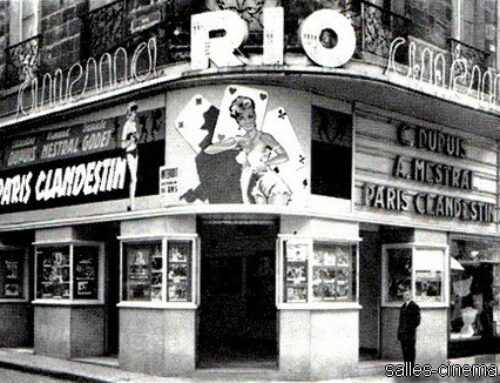

Ci-dessus: la façade du Latin en 1938.

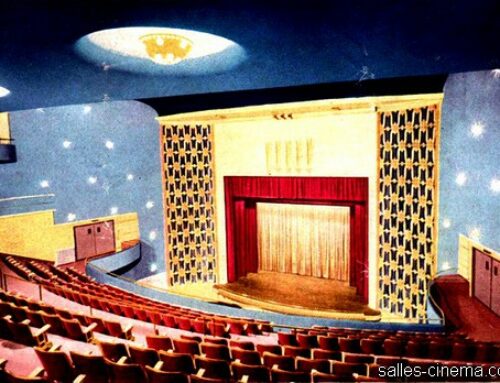

Ci-dessus: la salle avec orchestre et balcon en 1938.

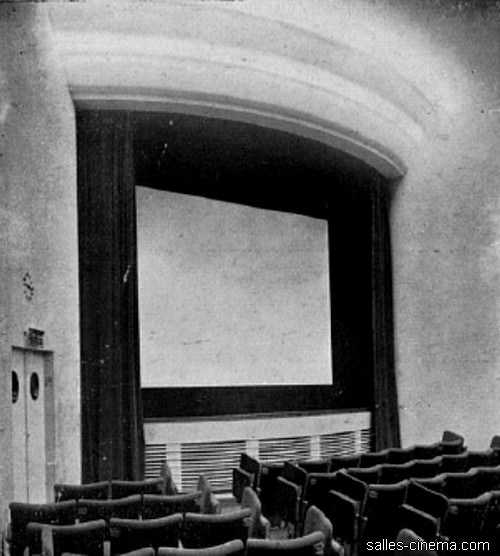

Ci-dessus: l’écran en 1938.

L’Architecture d’aujourd’hui en vient maintenant à la décoration du Latin: « La décoration de la salle est volontairement très sobre. Les murs en gros mouchetis de plâtre sont peints en rose, les fauteuils sont de velours rouge et les tapis bruns. Les portes sont en acajou vernis au tampon (…) Toute la quincaillerie est en cuivre rouge. L’éclairage de la salle se fait essentiellement par tubes de gaz fluorescents et trois gorges pour éclairage indirect. Le circuit de ces trois gorges est monté sur un graduateur pour en diminuer insensiblement la puissance et passer sans heurt du jour à la nuit. »

Ci-dessus: coupe et plan du Latin.

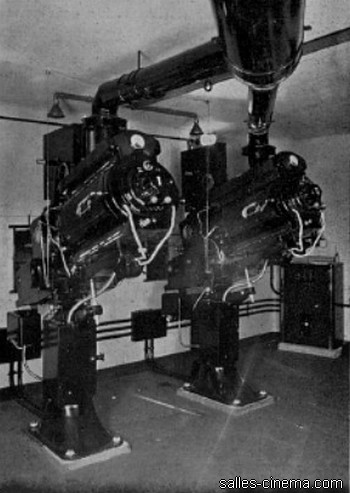

Ci-dessus: la cabine de projection.

Le soir de l’inauguration du Latin, un cocktail est organisé comme le relate le quotidien L’Intransigeant dans son édition du 22 septembre 1938 : « Rarement un cocktail fut aussi agréable. D’abord, le lieu s’y prêtait : le foyer du nouveau cinéma qui s’ouvre au rez-de-chaussée et dans le sous-sol d’un immeuble qui, soixante années durant, abrita un restaurant cher à de nombreuses générations estudiantine, est d’une sobre et moderne élégance ».

Et de poursuivre: « La petite salle du Latin (500 places et on y voit de partout) est non moins réussie que le foyer qui la précède. Tout y est d’un rouge surprenant, lumineux, différent du rouge banal des théâtres qu’une rose fine l’est d’une rose chou. Pour en revenir au cocktail, la réunion assez intime, rien des véhémentes bousculades où personne ne connaît personne, se passa dans le foyer tout fleuri de chrysanthèmes, de dahlias et de roses. Et quelqu’un d’attentif avait surveillé le buffet, puisqu’à côté du Champagne, du Porto, des jus de fruits, orangeades et citronnades, il y avait cette chose exquise, de l’eau fraiche ! C’est tellement bon après les pâtisseries sucrées ! ».

Un cinéma spolié pendant l’Occupation.

Le Latin débute sa carrière comme salle d’Actualités complété de courts métrages. A l’époque, de nombreux courts et moyens métrages, parfois avec des vedettes, sont à l’affiche des salles d’Actualités. La programmation se poursuit ainsi jusqu’à l’entrée des troupes allemandes dans la capitale. Le directeur de la Continental-Films Alfred Greven organise la spoliation des salles de cinéma détenues par des juifs. La revue professionnelle collaborationniste Le Film annonce dans son numéro du 6 décembre 1941 la nomination, en date du 20 novembre 1941, de l’administrateur provisoire M. Vandal pour assurer la gestion du Latin. Par la suite, durant l’Occupation, la société Cinélat reprend l’exploitation du cinéma avec une gérance assurée par M. Edmond Schwartzler.

Les spectateurs peuvent découvrir au Latin : Le Pavillon brûle de Jacques de Baroncelli la semaine du 25 mars 1942, Cartacalha, reine des gitans de Léon Mathot avec l’envoutante Viviane Romance dans le rôle-titre la semaine du 27 mai 1942, Le Comte de Monte-Cristo de Robert Vernay, réalisé en deux époques, avec Pierre Richard-Willm, respectivement les semaines des 5 et 12 mai 1943, Le Valet maître de Paul Mesnier avec Elvire Popesco le 14 juillet 1943, Marie-Martine d’Albert Valentin avec Renée Saint-Cyr le 20 octobre 1943, ou encore L’Acrobate de Jean Boyer avec Fernandel le 22 décembre 1943.

A la Libération, la société Cinélat poursuit l’exploitation du Latin qui garde son statut de salle de quartier avec une affiche de films en sortie générale, parmi lesquelles certaines productions américaines sorties avant-guerre et invisibles durant l’Occupation. On retrouve au programme La Manière forte (Vincent Sherman, 1943) avec Ida Lupino la semaine du 17 janvier 1945, La Glorieuse aventure (Henry Hathaway, 1939) avec Gary Cooper le 31 octobre 1945, le film britannique Alerte aux Indes (Zoltan Korda, 1938) le le 14 novembre 1945 ou encore la production hollywoodienne Ma femme est une sorcière de René Clair avec la délicieuse Veronica Lake le 5 décembre 1945.

Suivent le film français Bifur 3 (Maurice Cam) le 23 janvier 1946, Assurance sur la mort (Billy Wilder) avec Barbara Stanwyck le 4 décembre 1946, Le Gardian (Jean de Marguenat) avec Tino Rossi le 25 décembre 1946, L’Homme traqué (Robert Bibal, coscénarisé par Francis Carco), le 17 septembre 1947, Le Café du Cadran (Jean Gehret et Henri Decoin) le 26 février 1948, Lame de fond (Vincente Minnelli) avec Katharine Hepburn le 14 avril 1948, L’Enjeu (Frank Capra) le 14 septembre 1949 ou bien Les Marx au grand magasin (Charles Reisner, 1941) avec les Marx Brothers le 12 avril 1950.

Une salle d’exclusivité dans les années 1950 et 1960.

C’est au cours de la décennie 1950 que Le Latin obtient le statut de salle d’exclusivité avec à l’affiche des films très populaires. Le Latin rejoint la combinaison de salles que forment l’Alhambra, le Lord Byron, la Cigale, le Parisiana et Les Images. Dans ces mêmes années, le Quartier Latin possède des salles de quartier qui programment des films en sortie générale : le Cluny-Palace, le Saint-Michel, le Danton ou le Monge-Palace.

Seuls le Cinéma du Panthéon et le Champollion proposent des films anciens en reprise. Le Latin est donc la première salle d’exclusivité du boulevard Saint-Michel.

Ci-dessus: La Pêche au trésor (David Miller) à partir du 5 octobre 1950.

C’est avec le film des Marx Brothers La Pêche au trésor réalisé par David Miller que Le Latin inaugure son statut de salle de première exclusivité. Suivent Et moi, j’te dis qu’elle t’a fait de l’œil (Maurice Gleize) avec la belle Madeleine Lebeau le 22 décembre 1950, Les Dépravés (Bernard Vorhaus) avec Paul Henreid à partir du 2 février 1951, le western Tomahawk (George Sherman) avec Van Heflin le 14 novembre 1951, Le Voleur de Tanger (Rudolph Maté) avec Tony Curtis le 22 février 1952, Trois vieilles filles en folie (Émile Couzinet) le 22 mars 1952, Le Curé de Saint-Amour du même réalisateur le 26 décembre 1952, Les Affameurs (Anthony Mann) avec James Stewart le 23 janvier 1953, le film d’aventures italien Le Navire des filles perdues (Raffaello Matarazzo) le 11 juin 1954, La Cage aux souris (Jean Gourguet) avec la jeune Dany Carrel le 28 janvier 1955, Tant qu’il y aura des femmes (Edmond T. Gréville) avec la superbe Estella Blain le 25 novembre 1955, Call girls (Arthur Maria Rabenalt) le 29 janvier 1958 ou encore Cigarettes, whisky et p’tites pépées (Maurice Régamey) avec Annie Cordy et Pierre Mondy le 1er avril 1959.

Ci-dessus: Les Infidèles (Mario Monicelli et Steno) à partir du 21 mai 1954.

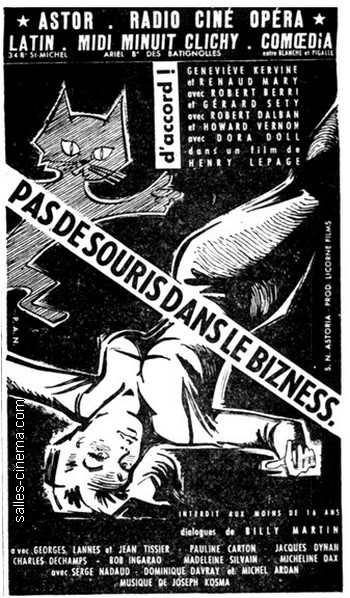

Ci-dessus: Pas de souris dans le bizness (Henri Lepage) à partir du 8 avril 1955.

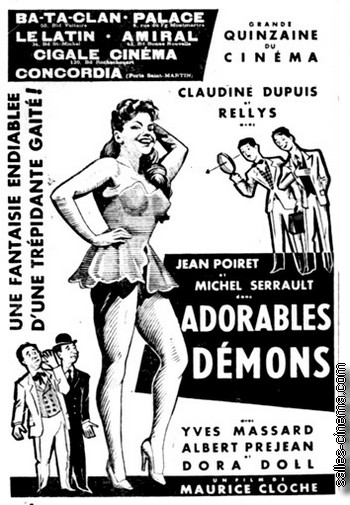

Ci-dessus: Adorables Démons (Maurice Cloche) à partir du 5 juin 1957.

Ci-dessus: Le Jugement des flèches (Samuel Fuller) à partir du 21 janvier 1959.

Au début des années 1960, alors qu’un grand nombre de salles de cinéma entament des travaux de rénovation, la période voit également le plus grand nombre de fermetures définitives, en particulier pour les salles de quartier. Le Quartier latin, très animé de jour comme de nuit grâce aux nombreux étudiants, voit une multiplication d’ouvertures de petites salles comme, entre autres, le Studio Saint-Séverin (un ancien garage) ou le Studio Médicis (le sous-sol d’un hôtel).

Le Latin alterne sa programmation avec des films en exclusivité ou, à nouveau, en sortie générale. On pourra y voir Les Contrebandiers de Moonfleet (Fritz Lang) le 19 octobre 1960 pour deux semaines, Les Maîtresses de Dracula (Terence Fisher) avec Peter Cushing le 1er février 1961, La Bride sur le cou (Roger Vadim et Jean Aurel) avec la sublime Brigitte Bardot le 31 mai 1961 pour trois semaines ou encore Le Caporal épinglé (Jean Renoir) le 19 septembre 1962

Suivent le film à sketchs Les Veinards (Jack Pinoteau, Philippe de Broca et Jean Girault) le 12 juin 1963, Le Paradis des nudistes (Charles Saunders) le 26 juin 1964, Le Faux pas (Antoine D’Ormesson) le 27 janvier 1965, le western spaghetti Django (Sergio Corbucci) avec Franco Nero le 7 décembre 1966, le western zapatiste El Chuncho (Damiano Damiani) avec Gian Maria Volontè dans le rôle-titre le 14 août 1968, Nathalie, l’amour s’éveille (Pierre Chevalier) le 16 janvier 1969 ou bien Le Champignon (Marc Simenon) avec la superbe Mylène Demongeot le 8 avril 1970.

Ci-dessus: Les Contrebandiers de Moonfleet (Fritz Lang) à partir du 19 octobre 1960.

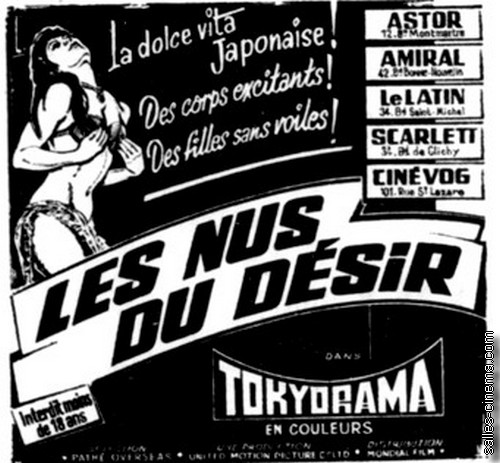

Ci-dessus: le documentaire Tokyorama (J. Hashida) le 2 octobre 1963.

Durant l’été 1970, les deux propriétaires du Latin, Mme Compoint et M. Schwartzler, envisagent une transformation de la salle, à nouveau promue salle de première exclusivité. La revue Le Film Français commente le 25 septembre 1970 les transformations : « Conçue par Mme Compoint, elle-même, avec la collaboration de l’entreprise Hermon, la nouvelle décoration de la salle dans les tons rouille, réalisée par la maison Armand K’Audren, lui donne une ambiance chaude et intime, rehaussée par les tissus brique et or des murs. Les fauteuils gris éléphant ont le confort voulu pour inviter le spectateur à revenir. Quant à la moquette, c’est incontestablement une des plus belles qu’on puisse trouver actuellement à Paris dans une salle de cinéma ; moelleuse et souple, elle contribue à donner à cette salle une ambiance intime accrue encore par l’éclairage original offert par des boules de cristal suspendues au plafond. Dans le foyer, une magnifique grille en fer forgé, rehausse encore le raffinement dans la recherche de l’élégance ».

Vers le genre érotique puis pornographique.

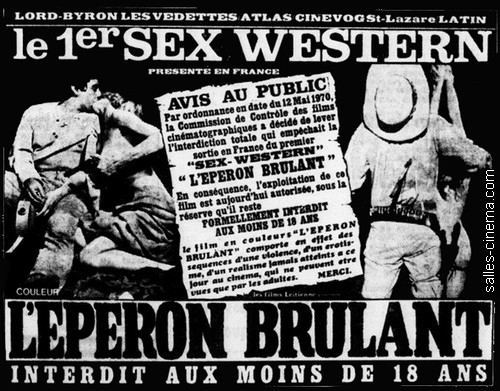

M. Guy Rivasseau, conseiller en programmation, propose pour la réouverture de la salle le western érotique, interdit au moins de 18 ans, Cache ta femme, prends ton fusil, voici les scavengers (Lee Frost) que distribue Alpha-France, la société de Francis Mischkind. S’ouvre alors une nouvelle ère pour Le Latin qui bascule petit à petit du genre érotique au pornographique.

Parmi les films à l’affiche en cette période hédoniste, citons le film à sketchs Les Autres contes de Canterbury (Mino Guerrini) le 11 janvier 1973, Les Chattes en folie le 19 décembre 1973, Dracula ce vieux cochon (William Edwards) le 13 février 1974, Les Impures, connu aussi sous le titre Anita, de Torgny Wickman avec Christina Lindberg le 27 mars 1974 ou Les Collectionneuses (Ilja von Anutroff) le 4 septembre 1974.

Suivent Libre-échanges (Gustav Wiklund) avec Christina Lindberg le 18 décembre 1974, Les Voyeurs (Calvin Floyd) le 5 mars 1975, le grand succès Alpha-France La Grande partouze (Richard Robinson) avec Rainbow Robbins le 27 août 1975, l’un des films pornographiques français les plus célèbres Le Sexe qui parle (Claude Mulot) avec Pénélope Lamour et Sylvia Bourdon le 5 novembre 1975, La Grande partie le 17 mars 1976, Échanges de partenaires (Claude Mulot) le 20 octobre 1976, Piège pour une fille seule (John Cannon et William Jackson) avec Béatrice Beauchau le 2 février 1977 ou encore Inhibition Carine (Paul Price) avec Claudine Beccarie le 25 mai 1977…

Ci-dessus: L’Eperon brûlant (Lee Frost) à partir du 27 mai 1970.

Ci-dessus: Les Chattes en folie à partir du 20 décembre 1973.

Alors que la loi concernant la taxation de l’exploitation des films « X » contraint beaucoup de salles porno soit à fermer définitivement, soit à modifier leur programmation, Le Latin persiste dans ce genre. Pourtant, avec son emplacement privilégié au cœur du Quartier latin, une mutation vers l’Art & Essai semblait possible. Avec l’arrivée de la vidéo qui permit de visionner chez soi des films pornographiques, les entrées au Latin baissent drastiquement; seules quelques personnes âgées lui restent fidèles. Durant les dernières années d’exploitation, Le Latin joue deux films « X » en reprise.

Les lumières du Latin s’éteignent le 20 septembre 1994.

Ci-dessus: les portes closes du Latin en 1994, après sa fermeture définitive.

Texte: Thierry Béné.

Documents: L’Architecture d’aujourd’hui, Le Film français, Publidécor, France-Soir, Pariscope et collection particulière.

Laisser un commentaire