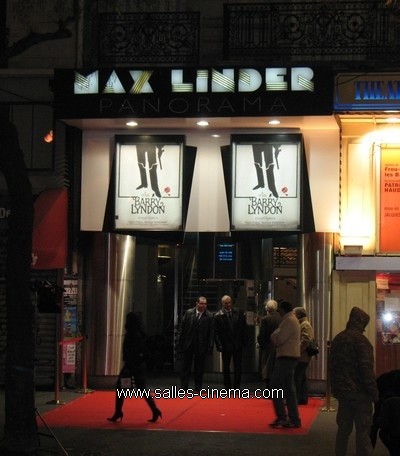

Adresse: 24 boulevard Poissonnière à Paris (9e arrondissement)

Nombre de salles: 1

Création: 1912

Cartes d’abonnement cinéma UGC Illimité-mk2 et CinéPass Pathé-Gaumont acceptées

Alors qu’en 2019 la célèbre salle du boulevard Poissonnière fête discrètement ses 100 ans, revenons sur l’histoire de ce cinéma inauguré le 14 mars 1919 et devenu au fil du temps une salle mythique très appréciée des cinéphiles parisiens.

L’acteur et réalisateur Max Linder, né Gabriel Leuvielle (1883-1925), ouvre en lieu et place du cinéma Kosmorama sa propre salle de cinéma de 1 200 places.

Le quotidien Le Figaro du 24 mars de la même année annonce l’ouverture de ce théâtre des Grands boulevards: « Ses portes, la nouvelle salle du 24 boulevard Poissonnière, devra les ouvrir toutes grandes ce soir, tant il y aura de Parisiens et d’étrangers désireux d’assister à cette fête mondaine. Les privilégiés – car dès le premier soir on refusera du monde et le Cinéma Max Linder compte rester fidèle à cette habitude – seront unanimes à proclamer le succès remporté ».

Et de rajouter: « Et peut-il aller autrement dans la salle la plus élégante, la plus jolie où l’on est sûr désormais de trouver toujours le programme le meilleur, des films rares, un orchestre parfait, une projection incomparable. Allez applaudir « Le Kaiser », réquisitoire vibrant de passion patriotique et d’ardeur vengeresse, allez applaudir… Mais cette note aurait trop l’air d’un conseil intéressé. Nous en avons assez dit. Allez au Cinéma Max Linder ».

Une des particularités de la nouvelle salle, c’est à l’époque l’accès à l’orchestre de chaque côté de l’écran afin que, selon la volonté de Max Linder, les spectateurs déjà installés puissent observer se placer les nouveaux arrivants. La revue La Rampe du 15 novembre 1925 revient, non sans humour, sur les difficultés du démarrage du Ciné-Max Linder.

C’est cette même année, le 1er novembre, que le comédien quitte définitivement la scène. « Quelque temps après avoir fondé son cinéma, Max Linder rencontra son ancien régisseur général des Variétés, Charles Bernard, demeuré son ami. « ça va votre ciné ? » , « Ne m’en parlez pas, je perds 500 francs par jour. Il me faudrait quelqu’un d’actif, de très intelligent, ayant la compétence unie à l’autorité. Mais au fait, pourquoi n’accepteriez-vous pas de remonter mon établissement ? Vous êtes l’homme rêvé. Je vous sais libre en ce moment ! Alors c’est dit. Vous allez diriger le cinéma Max Linder ? Quant aux conditions, elles seront simples ! Part égale pour chacun de nous ? » Charles Bernard répondit en souriant « Perdre 250 francs par jour ? Non ! Je préférerais une mensualité fixe ». Et bien entendu, il eut sa mensualité… avec en sus, la participation aux bénéfices-car, l’actuel bras droit de M Léon Volterra « remonta » le Ciné de Max ».

Max Linder n’est aux commandes de la salle que peu de temps puisque, comme l’indique Jean-Jacques Meusy dans son ouvrage Ecrans français de l’entre deux guerre l’acteur la cède rapidement après son inauguration: « le 20 janvier 1920, il vend le fond de commerce du Ciné-Max Linder à une société dirigée par l’affairiste Edmond Benoît-Lévy, La Générale Cinéma. Le Ciné-Max Linder rejoint ensuite la Société Marivaux, puis dès 1929 le circuit Pathé-Natan ».

Lors de la cession de sa salle, Max Linder aurait demandé aux nouveaux exploitants que deux places soient toujours réservées au nom de sa fille Maud.

Ci-dessus: le festival Charlot à l’affiche du Max Linder le 18 mars 1927.

Lorsque la salle est gérée par la société Marivaux, l’affiche du Max Linder propose des films en exclusivité comme, dès le 20 février 1925, Le Pèlerin de Charles Chaplin accompagné du film Voyage au paradis d’Harold Lloyd. D’autres exclusivités suivent comme le 2 octobre de la même année Le Bossu (Jean Kemm), le 5 février 1926 L’Aigle noir (Clarence Brown) avec Rudolph Valentino, le 2 avril 1926 Ça te la coupe (Fred C. Meyer) avec Harold Lloyd, le 24 septembre Le Fils du Cheik (George Fitzmaurice) toujours avec Valentino, le 10 décembre La Femme nue (Léonce Perret) puis, à partir du 11 mars 1927, un programme composé de trois moyens-métrages de Chaplin Une Vie de chien, Idylle aux champs et Une Vie de plaisir.

Viennent enfin Pour la paix du monde avec Charlot soldat programmés au profit des gueules cassées dès le 20 septembre 1927 puis, le 1er mars 1928, le chef d’œuvre de Murnau L’Aurore.

Le Ciné-Max Linder permet également à cette période de prolonger les exclusivités de la Salle Marivaux du boulevard des Italiens parmi lesquelles La Ruée vers l’or (Charles Chaplin) le 18 décembre 1925, le film de cape et d’épée Don X. fils de Zorro (Donald Crisp) avec Douglas Fairbanks le 19 mars 1926 ou bien Le Cirque de Chaplin le 24 août 1928.

L’année 1929 démarre au Max Linder par l’immense succès de Marcel L’Herbier L’Argent, une œuvre réunissant un grand nombre d’artistes qui ont collaboré au film et qui sont devenus depuis des grands noms de l’art aux temps des Années folles: Robert Mallet-Stevens, Alberto Cavalcanti, Fernand Léger, Michel Dufet, Jean Lurçat, Pierre Chareau, Paul Poiret et Darius Milhaud.

Le film, pour lequel la publicité vante les bruitages de la bourse sur disque, est suivi le 7 mars par Les Espions de Fritz Lang qui, en raison de son insuccès, ne reste que trois semaines à l’affiche. Le 6 mars, le Max Linder rejoint le circuit Pathé, repris par Bernard Natan, qui dispose ainsi, avec les cinémas Marivaux et Impérial, de trois emplacements majeurs sur les Grands boulevards.

Le Max Linder sous l’ère Pathé-Natan.

Le premier programme à l’affiche du Max Linder-Pathé est composé de Chant indou, « une légende merveilleuse interprétée par des artistes indigènes » et Vive la vie avec Nicolas Koline. Suivent, entre autres, les prolongations d’exclusivité de l’immense succès du Marivaux, Les Trois masques le 13 décembre 1929, le premier film français parlant.

D’autres succès projetés en exclusivité se succèdent sur l’écran du Max Linder-Pathé comme, le 17 janvier 1930, Le Mystère de la villa rose (Louis Mercanton et René Hervil) produit par Jacques Haïk ou, le 16 mai, Prix de beauté (Augusto Genina) avec Louise Brooks. Poil de carotte (Julien Duvivier) avec Harry Baur occupe l’écran dès le 4 novembre 1932.

Dans les années 1930, le Max Linder affiche les secondes exclusivités des films programmés initialement au Marivaux. Ainsi, on y joue le 20 juin 1930 La Nuit est à vous dont la version française est réalisée par Roger Lion, La Mégère apprivoisée (Sam Taylor) le 12 septembre, Accusée, levez-vous! (Maurice Tourneur) le 21 novembre ou King Kong (Ernest Schoedsack et Merian C. Cooper) le 16 février 1934.

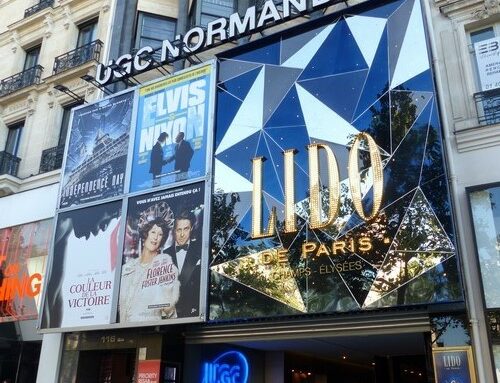

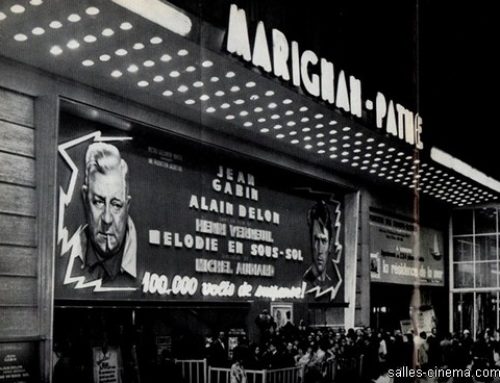

Le grand cinéma des Champs-Elysées Pathé-Natan Marignan voit les prolongations de ses succès programmés au Max Linder comme Le Sexe faible (Robert Siodmak) le 26 janvier 1934, La Bataille (Nicolas Farkas et Viktor Tourjanski) le 9 mars 1934 ou bien Golgotha (Julien Duvivier) avec Robert Le Vigan, et Harry Baur le 10 mai 1935.

Ci-dessus: soirée inaugurale le 18 septembre 1936 au Max Linder pour le film Un de la légion (Christian-Jaque) avec Fernandel et Robert Le Vigan.

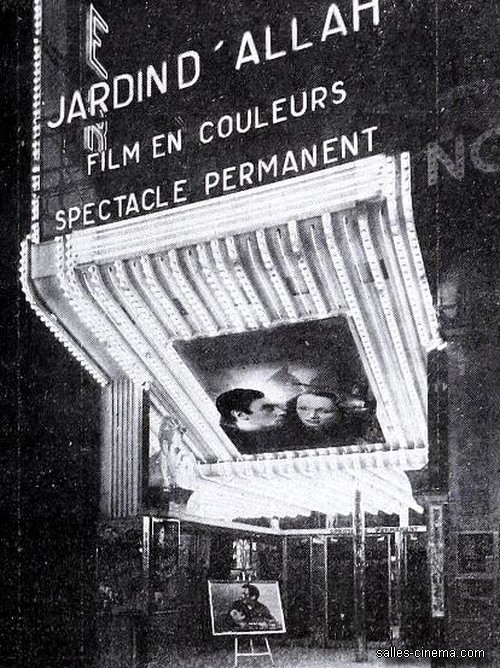

Ci-dessus: Le Jardin d’Allah (Richard Boleslawski) avec Marlene Dietrich et Charles Boyer sorti le 19 mars 1937 au Max Linder.

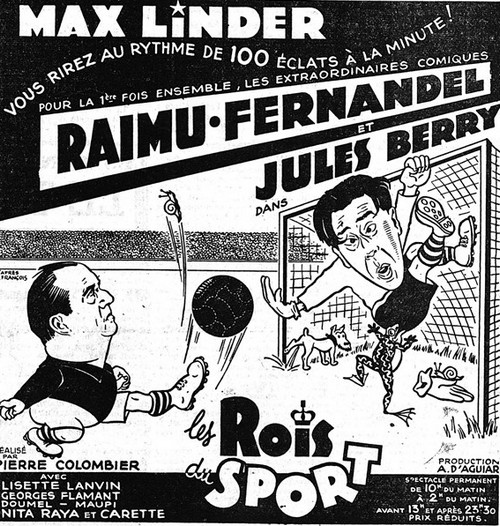

Ci-dessus: Les Rois du sport avec Fernandel, Raimu et Jules Berry, sorti le 19 septembre 1937.

Ci-dessus: camion publicitaire pour la sortie du film Les Rois du sport.

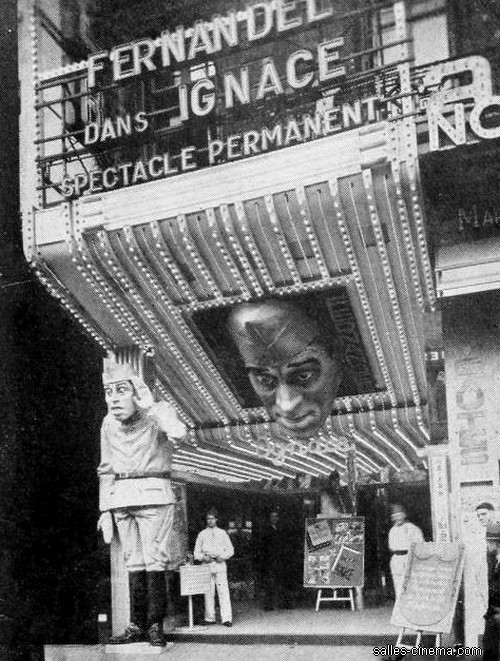

Ci-dessus: Ignace (Pierre Colombier) avec Fernandel et Charpin, sorti le 7 mai 1937.

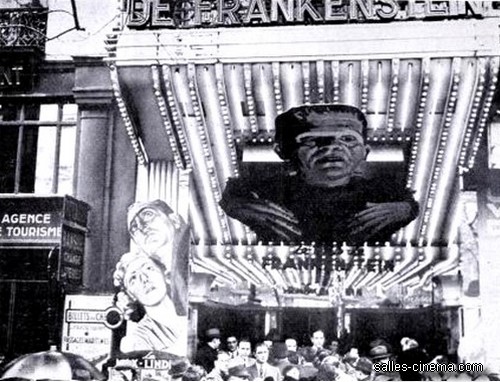

Ci-dessus: Le Fils de Frankenstein (Rowland V. Lee) à l’affiche le 7 avril 1939.

Le circuit Siritzky acquiert le cinéma Max Linder.

En 1936, le Max Linder est cédé à une société d’exploitation en pleine expansion: le circuit Siritzky. A sa tête, Léon Siritzky qui acquiert au fil des ans un nombre croissant de salles comme à Bordeaux Le Français, l’Apollo et le Capitole, au Havre l’Empire, l’Alhambra et l’Eden, à Nancy le Majestic et l’Olympia, à Toulouse Les Variétés et enfin à Paris le prestigieux Marivaux.

La Cinématographie française annonce l’acquisition du Max Linder par le circuit Siritzky: « le vendredi 18 septembre, M. Léon Siritzky a inauguré son premier grand établissement à Paris : le Max Linder au cours d’une magnifique soirée donnée au bénéfice de la Légion et à laquelle ont été conviés tous les grands chefs de l’Armée Française et les principaux officiers supérieurs ayant servi à la Légion. Le film choisi par M. Siritzky pour cette ouverture, Fernandel dans Un de la Légion, est, par la qualité de son interprétation, sa bonne réalisation, l’excellence de son sujet et de son titre, l’un des meilleurs et des plus commerciaux de l’année. Ce grand succès nous autorise à dire que le Max Linder se classera dorénavant parmi les meilleures salles d’exclusivité de Paris, grâce aux perfectionnements apportés au matériel sonore et de projection, ainsi qu’aux embellissements réalisés dans la salle ».

Dès lors, le Max Linder acquiert le statut de salle de premières exclusivités avec à l’affiche des films à fort potentiel commercial. En outre, le cinéma de Léon Siritzky bénéficie d’une campagne de publicité importante tant dans les quotidiens que dans la presse corporative.

Le film de Jean Renoir Les Bas-fonds est projeté en exclusivité au seul Max Linder dès le 11 décembre 1936. Le vendredi 15 janvier 1937, à minuit, est organisée une représentation du film adapté de Maxime Gorki au bénéfice de Monsieur René Delluc, le père de Louis Delluc, un des précurseurs les plus audacieux du cinéma français, décédé prématurément à l’âge de 34 ans.

C’est au Max Linder que sortent en exclusivité la plupart des films avec comme interprète le très populaire Fernandel comme Ignace (Pierre Colombier) le 7 mai 1937. La façade du cinéma arbore pour l’occasion la tête de carton pâte et en grand format de la vedette. Suivent Les Rois du sport (Pierre Colombier) le 24 septembre, Barnabé (Alexander Esway) le 13 mai 1938, Tricoche et Cacolet (Pierre Colombier) le 10 septembre, Raphaël le tatoué (Christian-Jaque) le 9 février 1939.

D’autres triomphes de cette époque d’avant-guerre ont les faveurs d’une exclusivité parisienne au seul Max Linder comme Cargaison blanche – Les Chemins de Rio (Robert Siodmak) le 3 février 1937, Prison sans barreaux (Léonide Moguy) le 25 février 1938 ou bien La Tradition de minuit (Roger Richebé) le 21 avril 1939.

La spoliation du Max Linder durant la guerre.

Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, c’est le film Les Aveux d’un espion nazi (Anatole Litvak) produit par la Warner qui est à l’affiche du Max Linder, ce film ayant, ce qui était très rare, une exclusivité dans trois salles parisiennes dont l’Apollo et le César.

En septembre 1939, du fait de la mobilisation générale, beaucoup de salles sont contraintes de fermer leurs portes en raison d’une pénurie du personnel. Le Max Linder continue pourtant de fonctionner malgré l’interdiction d’illuminer les façades et l’obligation impérative que les cinémas ferment leurs portes dès 20h30. Ceci entraîne une chute des recettes de 50 à 80% suivant les salles.

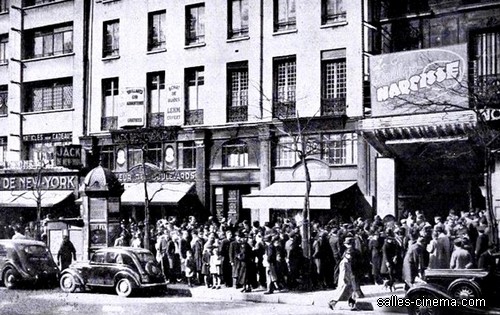

Le Max Linder propose dès le 29 mars 1940 et en exclusivité Narcisse (Ayres d’Aguiar) avec Rellys, un des films les plus rentables de cette période de guerre qui tient l’affiche du Max Linder durant 28 semaines avant de connaître un succès considérable dans la France occupée. Spoliée car son propriétaire Léon Siritzky est de confession juive, la salle rejoint le réseau de la Société de Gestion et d’Exploitation de Cinémas (S.O.G.E.C.), une société aux capitaux allemand initiée par Alfred Greven.

Le Max Linder propose des exclusivités comme Notre-Dame de la mouise (Robert Péguy) le 10 avril 1941 ou Pension Jonas (Pierre Caron) le 6 mars 1942 ainsi que des prolongations de films sortis en particulier au Normandie comme La Symphonie fantastique (Christian-Jaque) le 14 août 1942 ou La Fausse maîtresse (André Cayatte) le 2 octobre 1942.

Précédemment projetés à l’Olympia, Simplet (Carlo Rim) avec Fernandel sort au Max Linder le 30 octobre 1942 ainsi que le film en deux parties Le Comte de Monte-Cristo (Robert Vernay) les 5 mars et 2 avril 1943.

Ci-dessus: Narcisse (Ayres d’Aguiar) avec Pauline Carton et Georges Grey sorti le 29 mars 1940.

Ci-dessus: projection de Narcisse réservée aux permissionnaires.

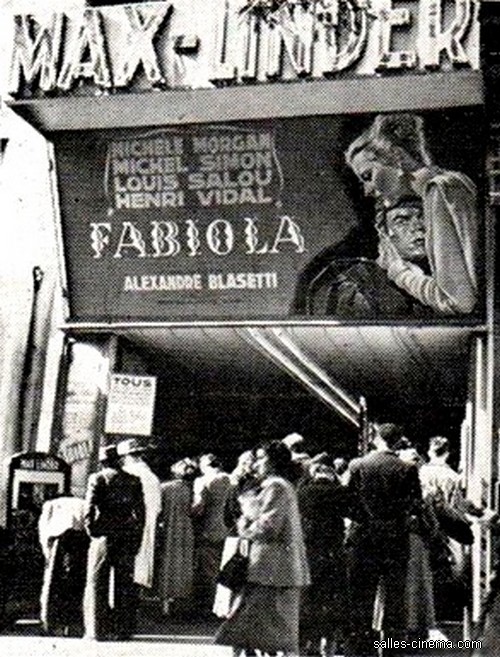

Ci-dessus: Fabiola (Alessandro Blassetti) sorti au Max Linder le 3 juin 1949.

A la Libération, les programmes du Max Linder sont composés d’un grand nombre de reprises de films américains dont l’exploitation est interrompue durant l’Occupation comme A chaque aube je meurs (William Keighley) le 5 septembre 1945 ou bien Les Anges aux figues sales (Mickael Curtiz) le 5 décembre 1945.

Le cinéma retrouve son statut de salle de grandes exclusivités et s’associe à l’Ermitage, également à l’Olympia, sur certaines sorties comme Monsieur Grégoire s’évade (Jacques Daniel Norman) le 22 mai 1946, Docteur Jeckyl et Mister Hyde (Victor Fleming) le 25 septembre 1946, Hantise (George Cukor) le 1er janvier 1947, Le Facteur sonne toujours deux fois (Tay Garnett) le 12 novembre 1947.

Le Moulin-Rouge Cinéma rejoint les deux salles parisiennes pour la sortie du film de Robert Siodmak Les Tueurs le 30 avril 1947. Les combinaisons s’étendent progressivement comme pour Fabiola (Alessandro Blassetti) le 3 juin 1949 à l’affiche du Normandie, du Français, du Moulin-Rouge et du Max Linder.

Le Max Linder, un des grands cinémas d’exclusivités de la capitale.

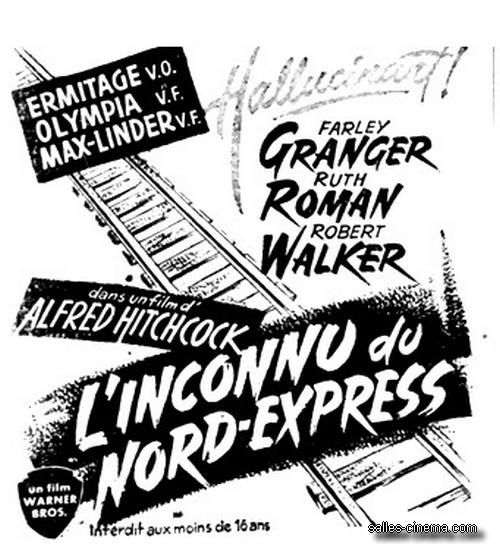

Au début des années 1950, les films proposés au Max Linder sont des productions mineures françaises ou américaines. Toujours associé à l’Ermitage, on peut y découvrir sur leurs écrans le chef d’œuvre d’Alfred Hitchcock L’Inconnu du Nord-Express le 9 janvier 1952, Show boat (George Sidney) le 2 mai 1952, Le Prisonnier de Zenda (Richard Thorpe) le 11 novembre 1953 ou bien Tous en scène (Vincente Minnelli) le 23 juin 1954.

Au milieu de la même décennie, une combinaison de salles de premières exclusivités fait la part belle aux films hollywoodiens en s’équipant rapidement du CinemaScope.

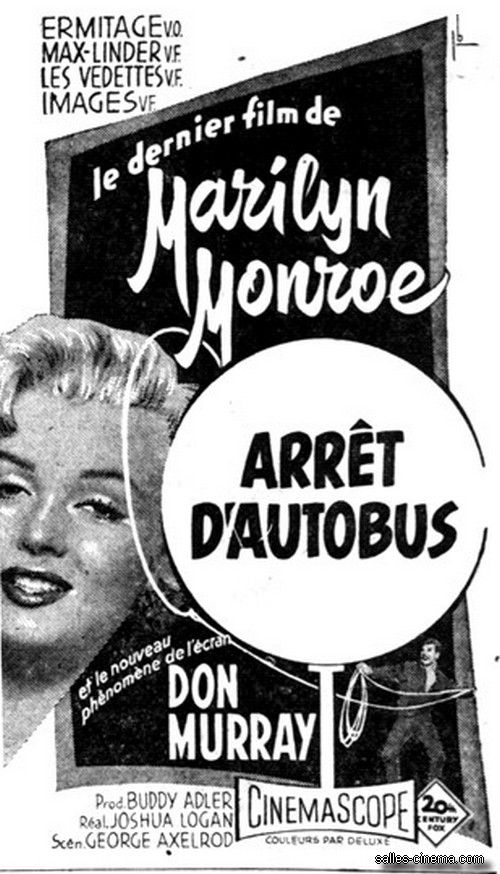

Ainsi, les cinémas Ermitage, Max Linder, Les Images et Les Vedettes font découvrir aux cinéphiles parisiens A l’est d’Eden (Elia Kazan) le 19 octobre 1955, Sept ans de réflexion (Billy Wilder) le 29 février 1956, La Colline de l’adieu (Henry King) le 30 mai 1956, Arrêt d’autobus (Joshua Logan) le 24 octobre 1956 ou Le Faux coupable (Alfred Hitchcock) le 1er mai 1957.

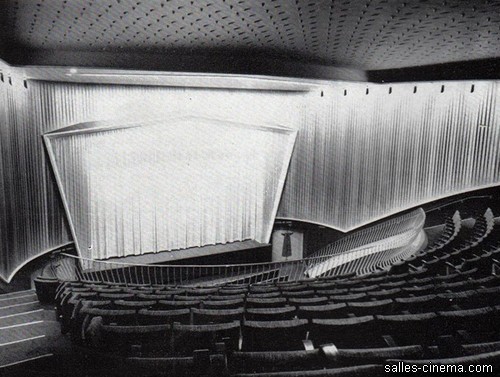

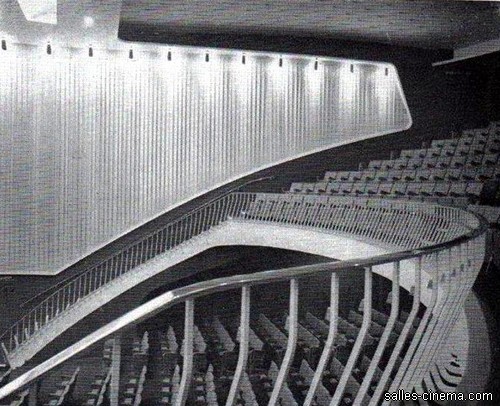

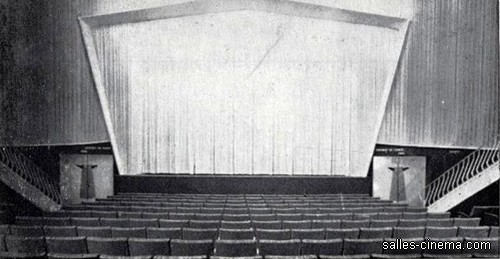

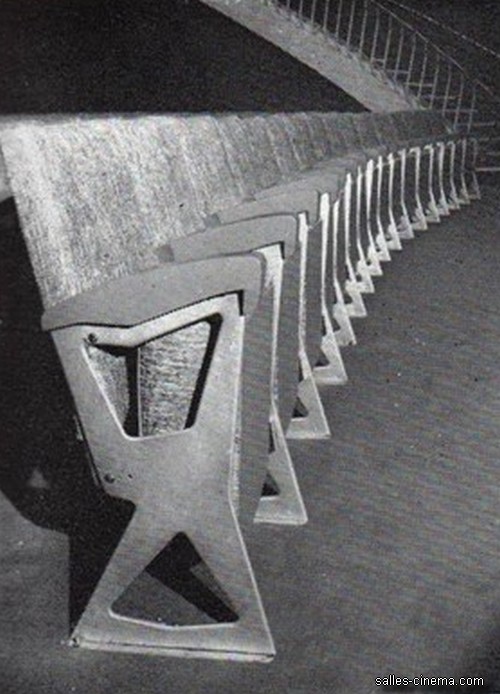

Ci-dessus: vues de la salle avec balcon et orchestre du cinéma rénové en 1957.

Ci-dessus: vue de la salle rénovée en 1957.

Le 10 juin 1957, le Max Linder ferme ses portes avant de réaliser d’importantes transformations. La revue Le Film français dans son n°708 évoque les travaux entrepris par l’U.G.C. – S.O.G.E.C. et la société Marivaux, sous le direction de l’architecte Georges Peynet: « Pour tenir sa place sur les Boulevards, cette salle se devait d’éliminer les loges qui garnissaient le fond du balcon, de modifier sa décoration désuète et d’améliorer la façade et le hall. La façade fut habillée de néons mouvants et une enseigne nouvelle en plexiglass attire maintenant le regard du flâneur. Le hall déshabillé de ses revêtements métalliques présente maintenant un jeu de vitrines colorées contrastant avec un dessin de deux tons de marbre. Les lourdes portes métalliques furent remplacées par une batterie Sécurit qui laisse voir la moquette rouge persan du foyer ».

Et de poursuivre: « Dans la salle, deux rangées de fauteuils remplacent les anciennes loges. Ces dernières rangées sont surmontées d’un mouvement de staff venant caler le fond de la salle. Un muret de devant de balcon disgracieux et inutile a été remplacé par une balustrade métallique dont la ligne élégante est soulignée par le dessin délicat des balustres. Le plafond a été surbaissé et décoré de losanges défoncés et d’aspérités venant accrocher la lumière. Celle-ci est constituée d’une succession de pinceaux lumineux venant mettre en valeur le « plissé tapissier » des tentures. Le parti décoratif a été conçu pour donner l’impression d’un élargissement du cadre de scène. Les tissus qui viennent l’entourer se développent vers le fond de la salle. Les fauteuils ont été changés et maintenant cette salle offre dans sa gamme de couleurs agréables et reposantes : tentures grises et jaune bouton d’or, moquette rouge persan, une des meilleures réalisations que le spectateur peut trouver sur les Boulevards ».

Le film inaugural pour la réouverture le 21 août 1957 du Max Linder rénové est Affaire ultra-secrète (H.C. Potter) avec Kirk Douglas et Susan Hayward qui sort dans la combinaison Ermitage, Les Images, Les Vedettes, et le Max Linder. L’écran panoramique CinemaScope gagne 50 cm de largeur avec les transformations de la salle.

Ainsi, les productions tournées dans ce format trouvent au Max Linder tout leur éclat comme Elle et lui (Leo McCarey) le 2 octobre 1957, La Femme modèle (Vicente Minnelli) le 20 novembre 1957, Le Bal des Maudits (Edward Dmytyck) le 3 avril 1958, Les Feux de l’été (Martin Ritt) le 28 mai 1958 ou bien South Pacific (Joshua Logan) projeté en Todd-Ao dès le 17 décembre 1958.

La combinaison des salles Ermitage, Max Linder, Les Images, Les Vedettes connaît de nombreux succès avec une programmation principalement consacrée au cinéma hollywoodien: Certains l’aiment chaud (Billy Wilder) est à l’affiche le 25 septembre 1959, Confidences sur l’oreiller (Mickael Gordon) le 8 décembre 1959, Au risque de se perdre (Fred Zinnemann) le 3 février 1960 ou L’Arnaqueur (Robert Rossen) le 12 janvier 1962.

Ci-dessus: L’Inconnu du Nord-Express (Alfred Hitchcock) à l’affiche des cinémas Max Linder, Ermitage et Olympia le 9 janvier 1952.

Ci-dessus: Bus stop (Joshua Logan) à l’affiche le 24 octobre 1956.

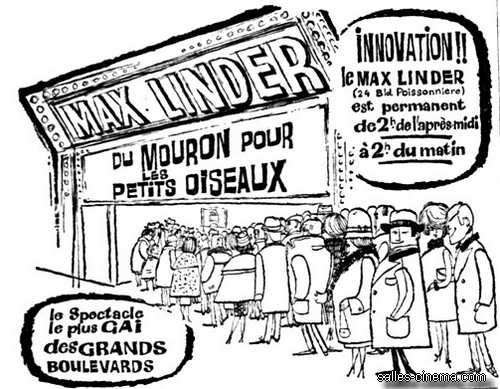

Ci-dessus: Du mouron pour les petits oiseaux (Marcel Carné) à l’affiche en 1963.

Samy et Jo Siritzky reprennent l’exploitation du Max Linder et lui donnent un second souffle avec des films souvent distribués par Athos, leur société de distribution. Citons Blanche Neige et les 7 nains (Walt Disney) le 19 décembre 1962, Du Mouron pour les petits oiseaux (Marcel Carné) le 15 février 1963, La Grande évasion (John Sturges) le 25 août 1963, L’Homme de Rio (Philippe De Broca) le 28 février 1964, Les Cheyennes (John Ford) le 30 octobre 1964, Le Plus grand cirque du monde (Henry Hathaway) le 9 décembre 1964, deux films projetés en 70mm, et bien sûr Le Corniaud (Gérard Oury) le 24 mars 1965 à l’affiche du Max Linder pendant 24 semaines également aux cinémas Mercury, Madeleine, les Images, le Mistral et le Bosquet.

La fin des années 1960 voit d’importants succès se succéder tels Fantômas contre Scotland Yard (André Hunebelle) le 16 mars 1967, La Religieuse (Jacques Rivette) le 26 juillet 1967, Bonnie and Clyde (Arthur Penn) le 24 janvier 1968 ou bien La Piscine (Jacques Deray) le 31 janvier 1969.

Une salle en perte de vitesse.

Dès le début des années 1970, beaucoup de cinémas avec une grande salle sont rénovés ou transformés en complexes multisalles. Les cinémas du circuit Parafrance des frères Siritzky sont alors réputés pour leur confort, leur luxe et leur modernité. Le Max Linder, resté dans son style « années 1950 » et considéré comme une salle désuète, connaît quelques succès comme L’Ours et la poupée (Michel Deville) le 4 février 1970, Dernier domicile connu (José Giovanni) le 25 février 1970 et la reprise des films de Charles Chaplin que Parafrance distribue dans les salles de son circuit: Les Temps modernes triomphant depuis quelques semaines dans les salles du Publicis-Elysées et du Paramount Odéon sort au Max Linder le 4 novembre 1971 et La Ruée vers l’or le 20 avril 1972.

En 1974, la société Parafrance annonce dans la presse corporative la transformation en complexes de divers établissements dont le Moulin-Rouge Cinéma et le Max Linder, mais ces deux salles en perte de vitesse ne sont pas divisées en multisalles.

Progressivement, on assiste à une érosion de la fréquentation du Max Linder car les films à l’affiche sont projetés dans des combinaisons de plus en plus larges. Les rendements au Max Linder sont moyens voire médiocres: L’Exorciste (William Friedkin) le 18 septembre 1974, L’Homme au pistolet d’or (Guy Hamilton) le 18 décembre 1974, Les Galettes de Pont-Aven (Joël Seria) le 20 août 1975, Taxi driver (Martin Scorsese) le 2 juin 1976 ou bien L’Espion qui m’aimait (Lewis Gilbert) le 12 octobre 1977.

A la fin des années 1970, le Max Linder voit sa fréquentation chuter d’une manière spectaculaire. Les films qui y sont présentés ne ramènent pas le public comme les improbables Les Lycéennes redoublent le 22 mai 1979, Où es-tu allé en vacances? le 10 octobre 1979, Mon curé chez les nudistes le 28 juillet 1982 ou La Collégienne s’envoie en l’air en 1984, ne ramènent pas les spectateurs dans la salle du boulevard Poissonnière, pas plus que Coup de torchon de Bertrand Tavernier – pourtant un grand succès de l’année 1981.

Dans la salle du Moulin Rouge, on y joue des films à grands spectacles qui font, de l’autre côté de la Seine, les beaux-jours du Kinopanorama.

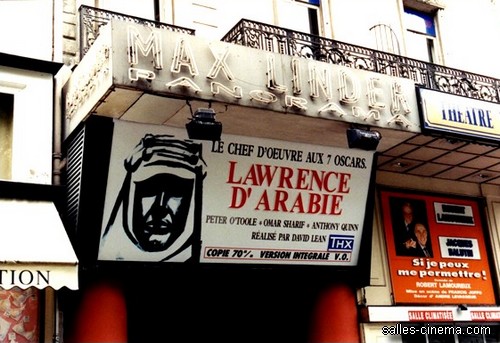

Ci-dessus: reprise de Lawrence d’Arabie (David Lean) en 70 mm.

Ci-dessus: reprise de 2001: l’odyssée de l’espace (Stanley Kubrick) en 70 mm.

Ci-dessus: reprise du film de Francis Ford Coppola Apocalypse now.

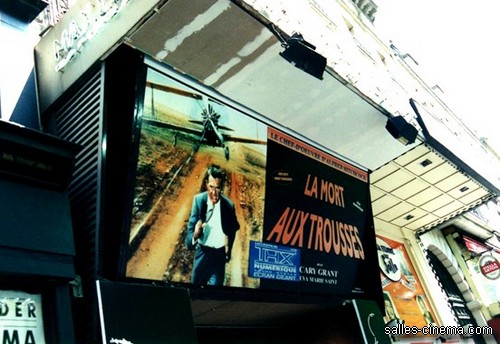

Ci-dessus: reprise de La Mort aux trousses (Alfred Hitchcock).

Ni les reprises de classiques du cinéma comme Le Jour le plus long ou Lawrence d’Arabie ne font recette au Max Linder qui, au début de l’été 1984, est menacé de fermeture définitive. La salle qui reste fermée durant trois années reprend vie grâce au trio qui a relancé l’Escurial: Jean-Jacques Zilbermann, Vincent Mellini et Brigitte Aknin.

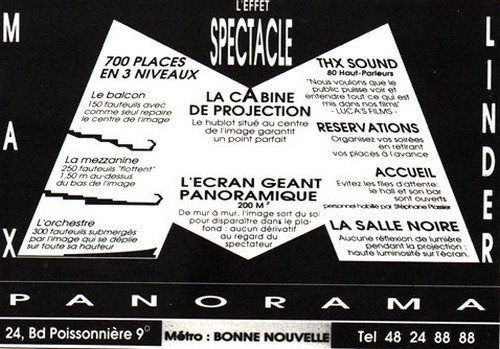

Ils confient au Film français: « L’Escurial a été une maquette qui nous a permis de monter le projet du Max Linder, aussi bien financièrement qu’au niveau de sa conception. L’Escurial et ses 300 fauteuils refuse régulièrement des spectateurs (…) le Max Linder Panorama avec ses 700 fauteuils aura le même type de programmation (y compris les nuits du cinéma, les coups de cœur, etc. » L’ancienne salle du Max Linder est démolie après une fête organisée en hommage au comédien et réalisateur.

Le Max Linder rouvre et acquiert son statut de salle parisienne mythique.

La salle transformée rouvre en 1987 avec Le Dernier Empereur (Bernardo Bertolucci) proposé comme au Kinopanorama en 70 mm. Les spectateurs découvrent une salle inversée: alors qu’auparavant, les portes d’entrée se trouvaient de chaque côté de l’écran, ils pénètrent désormais dans la salle face à l’écran.

Christophe Chenebault et Marie Gaussel dans leur Guide des cinémas de Paris (1992) évoquent les caractéristiques de la nouvelle salle: « Le décor est à la hauteur de l’accueil avec du marbre au sol et une grande fresque de stuco-florentin (peinture italienne imitation marbre) sur les murs, œuvre intitulée Dance without wolves par l’artiste Stephan Tortani (…) Le spectacle continue avec l’ascension des escaliers, comme au théâtre, pour se rendre à la mezzanine (250 places) ou au balcon (150 places) si vous aimez les hauteurs, ou bien à l’orchestre (300 places) si le plancher des vaches a votre préférence. Ces sont trois niveaux pour trois visions différentes du film, et trois manières d’avoir un rapport intime avec l’écran en ne se sentant ni seul dans la salle, ni perdu au milieu de 700 personnes (…) L’écran, avec ses 18 mètres sur 10, sa légère courbure et son écartement panoramique d’un mur à l’autre garantit l’effet spectacle ».

Ci-dessus: l’affiche du festival Max Linder en 1995.

Ci-dessus: Bird (Clint Eastwood) à l’affiche en 1988.

Ci-dessus: publicité pour le Max Linder.

Doté du son THX, la salle participe à l’instauration de la version originale dans les cinémas des Grands boulevards. Dès sa réouverture, le Max Linder rencontre un franc succès grâce à des œuvres comme Wall street (Oliver Stone) le 10 février 1988 ou L’Ours.

Présenté en 70 mm dès le 19 octobre 1988, le film de Jean-Jacques Annaud y attire pendant ses deux premières semaines d’exploitation 35.479 spectateurs. D’autres films programmés en 70 mm suivent comme Indiana Jones et la dernière croisade (Steven Spielberg) le 18 octobre, Valmont (Milos Forman) le 6 décembre 1989, Un Thé au Sahara (Bernardo Bertolucci) le 21 novembre 1990 ou bien Hamlet (Kenneth Branagh) le 14 mai 1997.

Le Max Linder est également le lieu de sortie de films d’auteurs comme Mystery train (Jim Jarmusch) le 6 septembre 1989, Rêves (Akira Kurosawa) le 9 mai 1990, Sailor et Lula (David Lynch) le 24 octobre 1990, Opening night (John Cassavetes) le 13 mai 1992, Twin Peaks (David Lynch) le 3 juin 1992 ou bien Arizona dream (Emir Kusturica) le 6 janvier 1993. Le « Max » comme ses aficionados le surnomment propose de multiples festivals à succès comme Le Max Linder fait sa cinémathèque ou la projection en 70 mm de Ben-Hur ou E.T. l’extra-terrestre.

Aujourd’hui entre les mains de la société Eden Plus, le Max Linder Panorama reste l’un des cinémas préférés des cinéphiles parisiens comme en témoigne le succès de Parasite de Bong Joon Ho (2019).

Capacité du cinéma Max Linder Panorama à Paris:

Salle de 616 fauteuils,

Ecran de 16,40 x 8,90 mètres,

Orchestre, balcon et mezzanine.

Ci-dessus: le hall du Max Linder rappelle les grands cinémas des années 1930.

Ci-dessus: Le Max Linder propose le son THX.

Lire l’article « Dans les coulisses du Max Linder Panorama ».

Remerciements M. Thierry Béné.

Documents: La Cinématographie française, Le Film, Le Film français, Gallica-BnF, collection particulière.

Je me souviens de la Nuit des Étoiles en ??, les trois épisodes de la saga Star Wars projetés à la suite, de nuit. J’y étais allé avec mon fils, 16 ou 17a à l’époque, le spectacle était à certains moment autant dans la salle que sur l’écran, entre autres les grands thèmes musicaux étaient repris en coeur, certains étaient venus en Dark Vador, d’autres en Princesse Leia… Le lendemain matin, vers 7h, de retour sur le trottoir à croiser les parisiens allant travailler, nous étions dans un état de sidération avancée !!

Excellent souvenir également d’une projection de Delicatessen de Caro et Jeunet, l’ensemble du personnel du Max avait revêtu les habits de boucher/bouchère, et le film était incroyable, très novateur.

J’adore le Max !

Moi je regrette le départ voici quelques années du génial projectionniste Christian Chauvet. En plus d’être un type adorable, il faisait les meilleures projections du tout Paris.

Lors de la Nuit Star Wars (versions d’origine) -inoubliable- il avait réussi à obtenir des copies 70mm pour les 3 films!!

J’ai passé des heures dans la cabine en sa compagnie, c’était des instant vraiment magiques. Je suis très heureux d’avoir connu cela.

Aujourdh’ui, après le départ de Christian, l’écran a été saccagé par un blanc-bec qui lui a succédé (pas remplacé, car Christian était irremplaçable!): en effet pour que l’écran soit d’une hauteur constante un horrible bandeau noir a été placé au bas de l’écran, maintenant ridicule.

C’est dommage, car jamais je n’oublierai le projection en lc concept de Arizona dream, sur toute la surface de l’écran.

Espérons qu’un projectionniste de la trempe de Christian arrive un jour au Max!

Et les films en 70 mm ? Vous n’en projetez plus …

Paris la seule ville ou on ne voit plus de films en 70 mm.

Il faut aller aux USA en Australie ..

meme les portes du paradis en 35 mm…

A quand des films 70 mm au Max?

Merci d’avance

Bonjour,

J’ai à peine connu l’ancienne salle (version années 60). L’entrée dans la salle de ce cinéma se faisait près de l’écran et pour accéder au balcon, il fallait longer l’orchestre afin d’accéder aux escaliers à même la salle. J’ai pu voir notamment « Drôle de couple » (1968) » avec Jack Lemmon et Walter Matthau et « Cran d’arrêt (1969) d’Yves Boisset. La programmation du Max-Linder connaissait la même que celui du Paramount-Opéra un peu plus loin sur les grands boulevards. Du coup, je privilégiais cette dernière pour aller voir un film. Le nouveau Max-Linder a ou avait autant de défauts que de qualités à l’ère du 35 mm, Notamment, une projection trop démesurée pour des films en format panoramique 1.85. Naturellement, les reprises en 70 mm des films tournés dans ce format étaient magnifiques. Parmi ses défauts (toujours actuels) : les sièges centraux de la mezzanine (premier balcon) lorsque la salle est pleine. Les têtes de la rangée de devant gênent (sauf au premier rang…). Cette gêne se fait sentir également sur les rangées du côté (selon). Se voulant prestigieuse depuis sa nouvelle création (une salle entièrement reconstruite dans le sens inverse), elle lui manque dans son écrin un rideau de scène mais pour cela il aurait fallu concevoir un écran un peu moins grand, Mais ne boudons surtout pas cette salle qui reste toutefois unique pour son côté palace à l’ancienne même si le design est moderne (voire intemporel) .. :

On aimerait bien avoir la possibilité de voir des photos sous plusieurs angles de la salle elle-même car elle le mérite bien . La façade , le hall, et les accès , c’est un peu frustrant non ?

Merci